- NEWS

アジア新風土記(5)西表・緑の牢獄

|

著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |

沖縄の西表島には戦前、炭鉱があった。明治時代の殖産興業として生まれ、植民地・台湾からは多くの抗夫が出稼ぎに来ていた。敗戦後の米軍統治下に、いつしかその存在は忘れられていった。

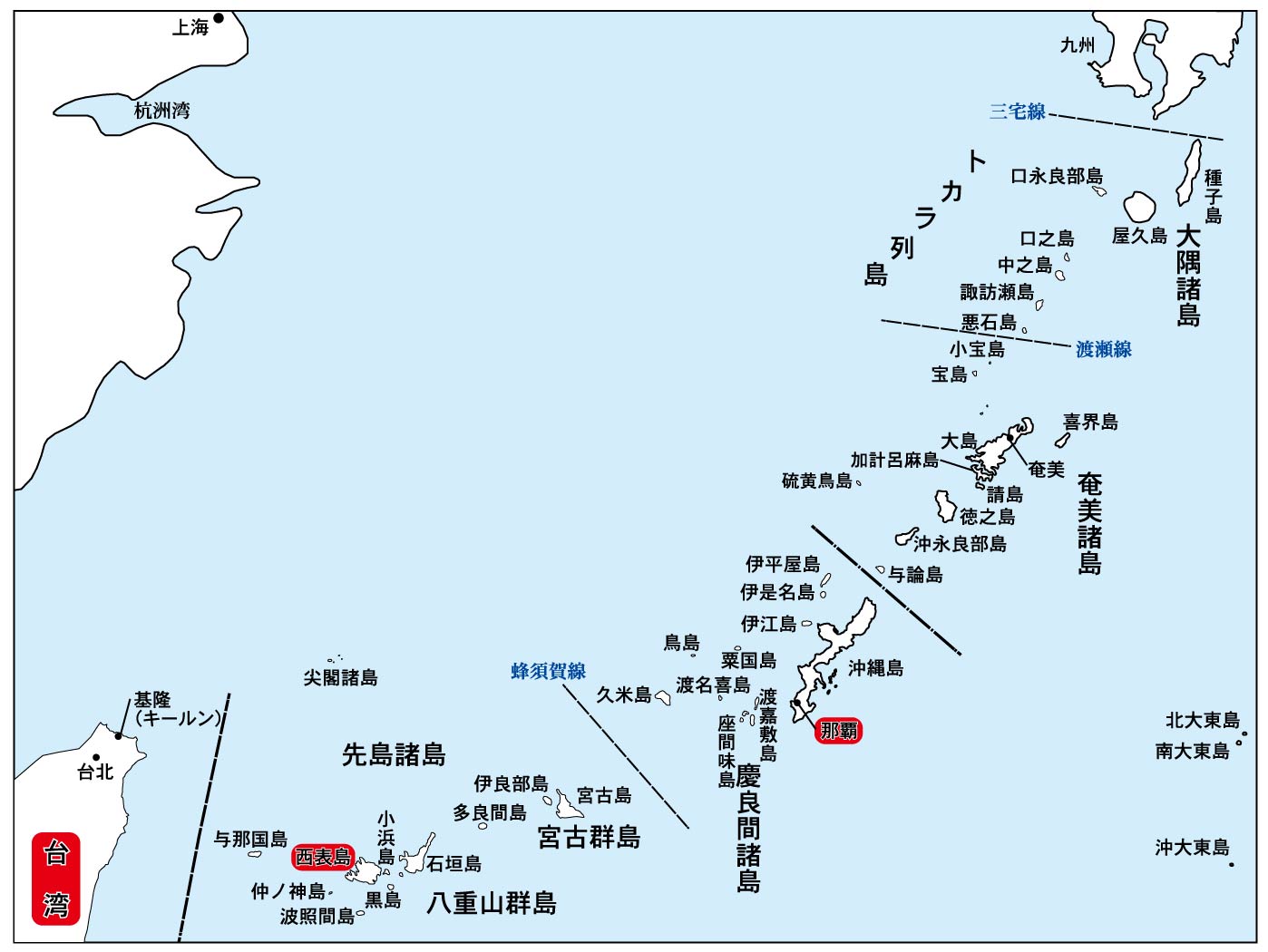

西表島は沖縄県では沖縄本島に次いで大きく、周囲130キロ、面積290平方キロからなる。八重山諸島・石垣島の西30キロに位置する。那覇からは440キロ南西、さらに西200キロに台湾がある。

台湾の映画監督、黄インイクさんが、子どものころ養父母と西表島に渡り、戦後も島に生きた台湾人の橋間良子さん(旧名・江氏緞)にスポットをあてた『緑の牢獄』を見た。

映画は濃密なジャングルに点在する炭鉱の残骸をフォローしながら、一人で暮らす良子さんの日常を丹念に追った。過酷な労働を強いられた台湾人坑夫の生活をドラマ仕立てで再現、良子さんの養父、楊添福さんの生前の回想が炭鉱の様子を伝えていく。

良子さんの家は島の西北部、白浜湾に面した白浜集落にある。台湾語、ときに日本語を交えて画面に登場するその顔、手、足には深いしわがあった。養父からもらった翡翠の腕輪を左手首から離さない。翡翠に台湾人としてのアイデンティティーを託したかったのか。

「ここへ渡ってきたのは10歳の時。みんなここを死人の島って呼んでた。

誰も来たがらない場所よ。琉球は人を毒する場所だと」

「(翡翠を)たまには、また香炉の灰の中に埋めておくさ。

埋めておくとね、色が変わらない」「絶対ガサガサしてないよ」

「学校も行かんかったよ」

「炭鉱の蕃人っていじめてくるのよ」

「石やら薪の束やら投げてくるの」

台湾総督府は台湾の先住民を「蕃人」あるいは「高砂族」と総称した。炭鉱の台湾人は「蕃人」と呼ばれていたのだろうか。

『西表島の炭鉱』(西表島炭鉱跡の保全・利用を考える検討委員会編)は一つの言い伝えを残す。

白浜湾に浮かぶ内離島(うちぱなりしま)の成屋村で昔、少年がある時、焚火中に近くの石垣の下で燃え出した黒い石を見つけ、村人はその後「燃える石」と呼ぶようになった。

「石炭」と考えられる記録には、琉球王朝時代の18世紀末に首里王府への報告書「八重山諸記帳」に記載された「燃石(ねんせき)」がある。江戸時代末期の1854(寛永7)年に琉球を訪れた米国のペリー艦隊によって発見されたという説もある。

炭鉱としての採掘は1885(明治18)年の三井物産西表西部・元成屋などによる試掘に始まり、翌年には明治政府の支援を受けた同社、大倉組などが本格的な採炭事業をスタートさせた。最初は沖縄本島の囚人が坑夫だったが、その後は九州、沖縄のほか、台湾、朝鮮などから坑夫が集められた。

昭和に入って島の北部を流れる浦内川支流の宇多良川流域で有望な鉱脈が見つかり、1936(昭和11)年、丸三炭坑・宇多良炭坑が開坑される。第2次大戦も末期になると、軍の坑夫徴用などで出炭量は次第に減っていった。敗戦後は米軍が採炭事業を継続、60年代にはすべての事業を中止した。宇多良炭坑跡地は現在、林野庁の西表自然休養林(宇多良遊歩道)になっている。

浦内川上流を望む。この地に炭坑があったことなど想像できなかった

宇多良炭坑のトロッコレール支柱跡

西表島の炭層は本土の炭田に比べて薄く、厚いところでも30センチほどだった。坑夫たちは体を横にして採炭した。「人繰り」と呼ばれた労務管理者に四六時中監視され、わずかな給料も炭鉱でしか使えない「斤券(炭鉱切符)」だった。

会社側は働きのいい坑夫にはモルヒネを打つ許可証を与えた。全島にマラリアが蔓延しており、世界保健機関(WHO)の無病地宣言は1961(昭和36)年になってからだ。

良子さんの養父、楊さんは台湾の基隆に住んでいた。炭鉱のことはよく知らなかった。日本人の「炭鉱の親方」に誘われて西表に来る。

「うちの養父は請負業者で、台湾に行って坑夫を募集してきた。

坑夫は大勢いたから」

「ここで亡くなって戻れなかった人もいた。でも遺骨は台湾へ帰した」

「遺骨を帰すって郵送じゃないよ。養父が基隆の港まで連れていった」

映画には「NDU(日本ドキュメンタリストユニオン)」のドキュメンタリー『アジアはひとつ』で話す楊さんの映像が流れる。

「台湾人使った方が炭鉱は儲かるよ。効率高い。でも、すぐモルヒネやら何やらの中毒になってね」「骨が柔らかくなって、マラリヤにもかかるし、中毒で廃人になってどうにもならない」

黄監督が八重山を題材にした映画は2作目だ。2017年の『海の彼方』では石垣島でパイン農家になった台湾人家族3世代を撮る。そのパンフレットに「私はまるで八重山の島々に打ち寄せる波のように自由に行き交うこの人々と歴史、島嶼と民族についての数十年が未だに語られていないことについて考えていた」と書いた。

宇多良遊歩道にある旧炭坑の案内板

1972年5月15日、沖縄は日本に復帰する。「NDU」の楊さんへのインタビューは、復帰の直前だった。

「私は帰るできんでしょう? 帰っても何もならん。

家もない、なんにもない。なんにもないない」

「親戚もないよ、台湾何もない。(離れて)35年でよ、

35年経てば(台湾には)家も何もないよ。帰れない。

だから留まるだけ・・・」

日本復帰は台湾の人たちに「強制送還」「無国籍化」への不安をかきたてた。楊さん一家は復帰からほどなくして帰化した。

日本人になった良子さんが、地区の世話人に赤い羽根共同募金の500円を出す場面が映画にある。戦後の1947年に地域福祉などを支援する目的で生まれた募金活動だ。

良子さんは「(お金は)ないよ」と答えたものの「なかったら困る」と言われ、笑いながら応じる。そのことが「日本人」として暮らしていくための証のように思えて、心に残った。

ホーム

ホーム ご注文方法

ご注文方法 カートを見る

カートを見る お問い合わせ

お問い合わせ

関連書籍

関連書籍