- NEWS

アジア新風土記(1)香港脱出

|

著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |

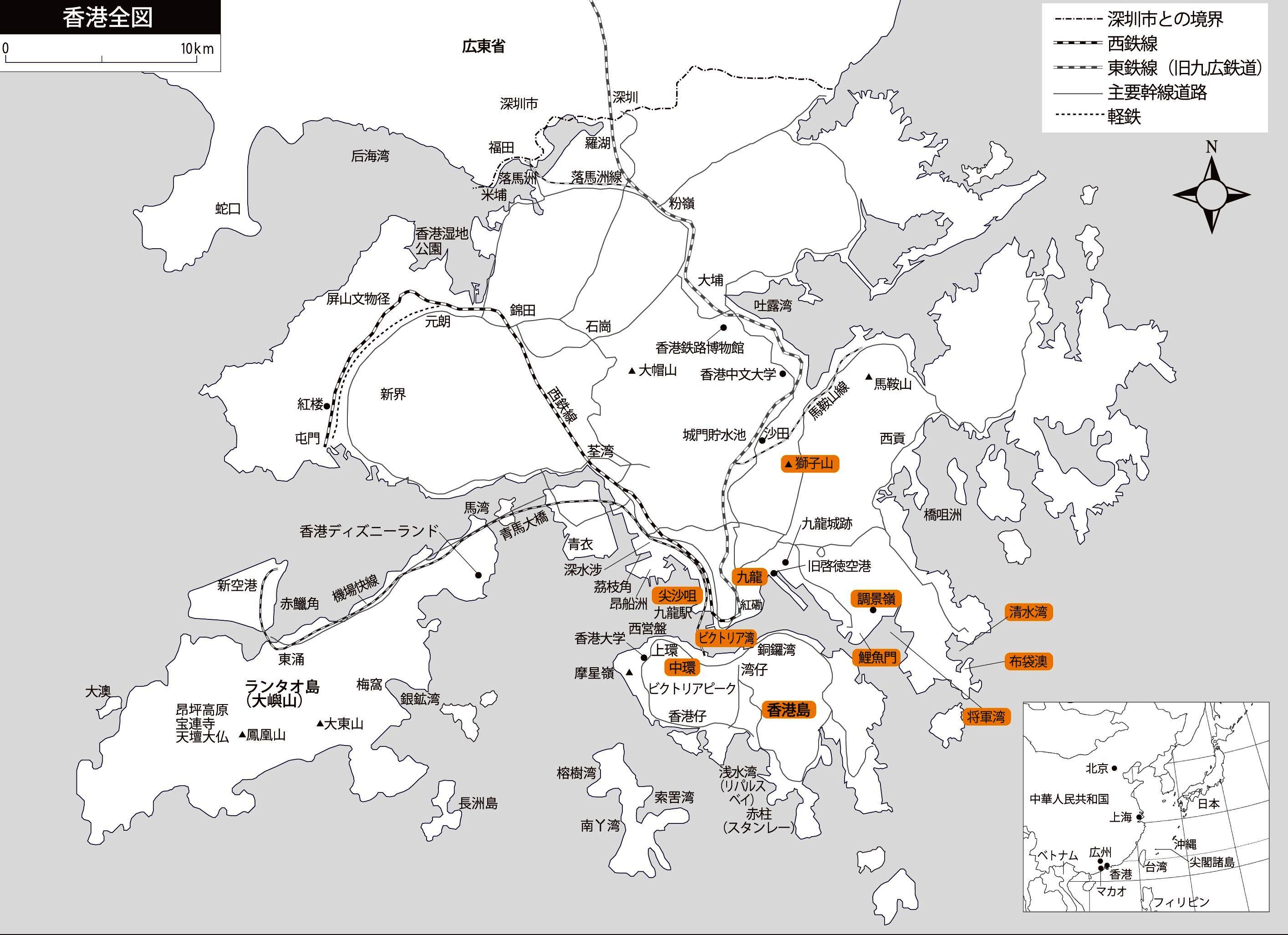

香港の冬は寒い。朝夕は気温がまれに10度を下回り、九龍半島中央部、海抜494メートルの獅子山(Lion Rock)が凍りつき、凍死者が出ることもある。

暑さに慣れた体にはこたえ、防寒コートが手放せない日々が続く。

香港島と九龍半島に挟まれたビクトリア港を吹き抜ける寒風は、北回帰線の南の熱帯地方にいるという感覚を狂わせた。

香港に住んでいたとき、香港島・中環(セントラル)と九龍半島・尖沙咀(チムサーチョイ)を行き来するフェリーによく乗った。港に冷たい波頭が立つ時期でさえも、ふとどこまで行くのだろうかという思いに駆られた。

乗船時間は10分ほどなのに、なにか無限の海原へ船出するような錯覚に見舞われた。ビクトリア港が、そして香港という風土がそうさせるのか。

ビクトリア港の東端、鯉魚門(レイユームン)から外海に出ると、南シナ海が広がっている。

半島伝いに回り切った先は清水湾(クリアウォーターベイ)の湾口だ。布袋澳(ポトイオウ)という漁村は湾内を深く入ったところにあった。

小さな海鮮料理店が目につくほどの鄙びた村だ。

若者らが「脱出」をはかった布袋澳の湊

2020年8月23日の早朝、この漁村から女性1人を含む16歳から33歳の若者12人が高速艇で香港脱出をはかった。

この日は日曜日、日の出は午前6時過ぎで雲が薄く広がる程度の好天だった。彼らは日の出からほどなくエンジンをかけた。昇りかけた朝日を浴びながら、どのような思いで船を走らせたのか。

高速艇は村から2時間近くのところで中国海警局に拿捕される。密航越境罪容疑だった。

香港警察は「本土海域を経由して台湾を目指した」と説明する。最初の目的地は南東約300キロにある東沙諸島だったという。台湾が実効支配している島々だ。

海警局から広東省・深圳市公安局に移送された12人には6月に施行された香港国家安全維持法(国安法)違反や19年の逃亡犯条例改正反対デモで逮捕された人も含まれていた。

裁判は12月30日、深圳市塩田区人民法院で開かれ、10人が密航の罪などで懲役7カ月から3年の実刑判決を言い渡され、未成年2人は不起訴となった。

公判は当初非公開とされたが、裁判所は「親族らが傍聴して公開審理された」と発表する。家族らに依頼された四川省の弁護士は接見を求めたことで資格剥奪処分を受け、当局指定の弁護士が担当した。

香港が中国に返還された1997年は12人の最年長でも10歳になるかならないかの子どもだった。

返還後50年の自由社会を保障した「一国二制度」は、物心つくころからの空気のような当たり前の制度だった。それ以外のシステムを知らずに育ったといってもよかった。

14年の雨傘運動はじめ「より民主的な社会」への欲求はごく自然の流れだった。国安法は制度の存在を根底から覆し、彼らの思い描く未来像を打ち砕いた。

布袋澳から山越えして市街地に向かうと将軍澳(ツンクヮンオウ)の入江に出る。一角にかつて中国国民党軍の残留兵士らがつくった調景嶺(ティウキンレン)という村があった。

香港に逃れた国民党軍兵士らがつくった調景嶺の村(90年10月)

日本敗戦後の国共内戦は49年、中国共産党の勝利に終わる。敗れた中国国民党は台湾に逃れたが、香港に敗走した兵士らもいた。最盛期2万人が暮らしていた村は返還後の再開発計画で取り壊された。

調景嶺には香港島からの定期船があった。90年10月10日、定期船で30分ほどの村は海岸線まで山が迫り、狭い土地に民家が軒を接していた。

中華民国の青天白日満地紅旗が林立していた。路地は人がすれ違うと、体がぶつかりそうだった。雑貨屋に中国系の新聞は置いていなかった。店の奥ではお年寄りたちがマージャンをしていた。

波止場近くの小・中学校では双十節の祝賀行事があった。

台湾の援助団体の幹部が「社会主義国の変革はアジアでも起きよう。来年は南京に行けるだろう」と普通話(北京語)で祝辞を述べていた。

校長は7年後の返還までには大陸に変化があるでしょうと楽観的だった。

香港に逃れてきた人たちは国民党軍兵士に限らない。日中戦争の最中、上海などの混乱から活路を求めた人たちがいた。

文化大革命のときも迫害を恐れた人たちはつてを頼った。

天安門事件では民主活動家らが、大陸の地下教会神父らの手助けで辿り着いた。

ベトナム戦争時のボートピープルもまた、香港を目指した。

英国が植民地とした当時はマラリアが蔓延する不毛の地といわれた。ロンドンから遠く離れた「Far East」に、好んで来る英国人は稀だった。

本国の自由放任主義(レッセフェール)は様々な人たちの受け入れを可能にさせ、アジア有数の国際都市に変貌させた。

返還後の「一国二制度」に不安を感じ、疑問を持つ人たちはカナダ、オーストラリアなどへ移住していったが、まだそこに難民という意識はなかった。外国に移る選択をしても、これまでと変わらない社会であれば帰ってくるという人は多かった。

12人が暮らした街はいま、新たな「難民」を生み出す地になった。

布袋澳を後にするときの気持ちは、北京の学生たちが天安門広場を、南ベトナムの人たちがサイゴンを離れたときのそれに、どこか通ずるものがあったのではと想像する。

国を捨てるという発想に、日本の社会は苦手だ。国境への認識が希薄で、「国家」と地理的な「国」が曖昧なまま一体化して区別することが難しい社会にあって、「国外脱出」「亡命」という言葉は馴染みが薄い。

心情的な共感はあっても、体が敏感に反応するかどうかは自ずと異なってくる。難民受け入れがなかなか進まない理由の一端はそのあたりにあるのだろうか。

この冬の旧正月(春節)は2月12日が元日(初一)だ。

年の瀬にビクトリア公園など15カ所で開かれた花市(年宵市場)は、香港政府が新型コロナウイルス対策として露店の半減を決めた。

花市に彩をそえる桃の花も水仙も寂しくなる。沈み切った社会はさらに澱み、暗くなっていく。

花の咲き方に運勢をみる習わしの人たちは、選び抜いた桃花に街の行く末まで託したかったのか。

7日に「初一」を迎え「初二」が暮れていき、日常生活が戻り始めた19日、中国の鄧小平が死去する。

鄧の台湾を想定した演出ともいわれる「一国二制度」は、あるいは彼の死によって消滅への道を歩き出していたのかもしれない。

ホーム

ホーム ご注文方法

ご注文方法 カートを見る

カートを見る お問い合わせ

お問い合わせ

関連書籍

関連書籍